La Bourse fascine autant qu’elle effraie. Elle évoque les fortunes éclair, les krachs retentissants, les traders à cravate et les graphiques nerveux. Mais derrière cette image un peu simpliste, il y a un outil central du système économique, un mécanisme vieux de plusieurs siècles qui irrigue le capitalisme mondial. Voici donc l’occasion de mieux comprendre les marchés boursiers et leurs enjeux.

Comment est née la Bourse ?

Avant d’être le théâtre turbulent du capitalisme mondialisé, la Bourse fut d’abord… une place. Littéralement.

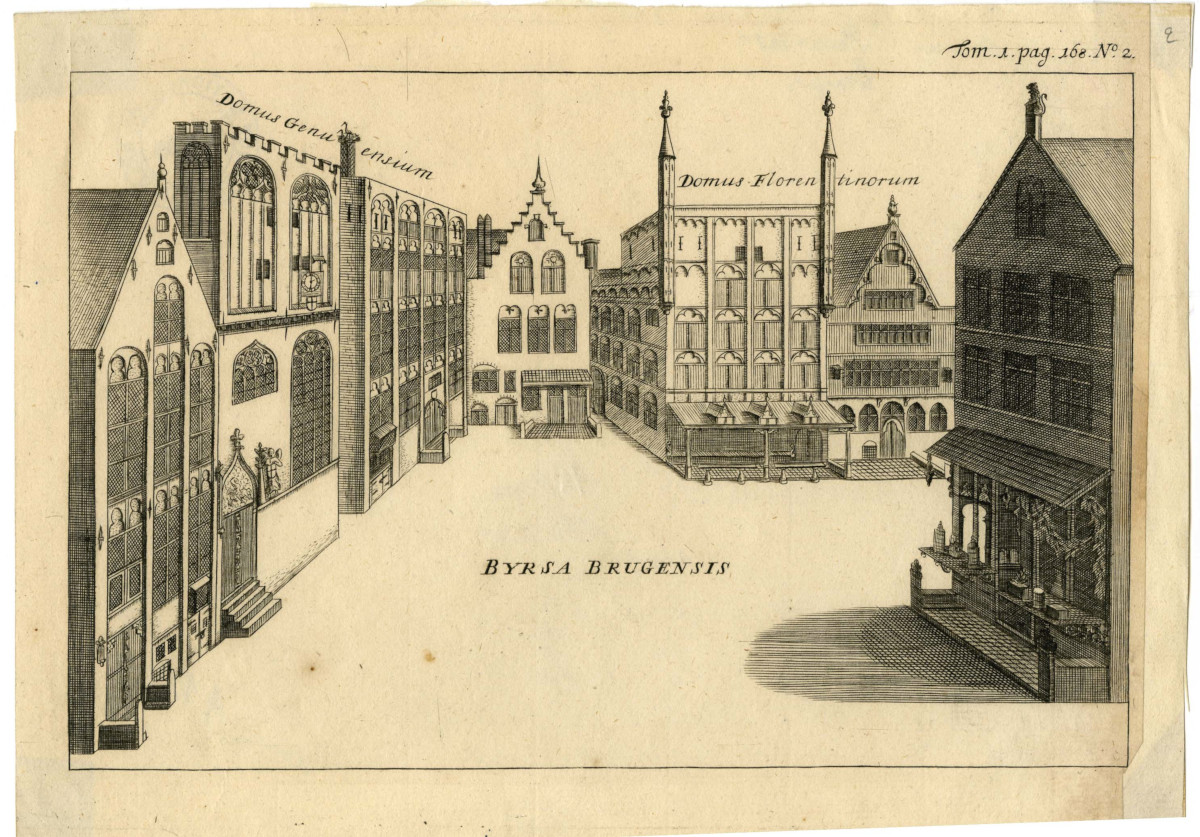

La Bourse de Bruges – Extrait d’Antonius Sanderus, Flandria Illustrata, 1641 © NBBMuseum

L’histoire commence à Bruges, au XIVe siècle, devant l’auberge de la famille Van der Beurse, où marchands et banquiers échangent des reconnaissances de dettes. Cette activité informelle s’institutionnalise peu à peu et le terme « bourse » désigne bientôt, par extension, tout lieu de rencontre où l’on négocie des valeurs mobilières. On est alors à mi-chemin entre finance et logistique.

Mais c’est à Amsterdam, en 1602, que le marché boursier tel que nous le connaissons prend sa véritable forme. Cette année-là, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales émet des actions échangeables sur un marché organisé. Pour la première fois, les investisseurs peuvent acheter une part d’une entreprise, toucher des dividendes, revendre leurs titres. L’idée de « posséder » une fraction d’un commerce lointain, et d’en tirer profit sans quitter sa ville, séduit. La finance moderne est née.

La France n’est pas en reste. Lyon accueille une première bourse en 1540, suivie par Paris en 1563. Mais c’est au XVIIIe siècle que la Bourse de Paris prend son envol. En 1724, elle devient institution officielle. En 1826, elle s’installe au Palais Brongniart, où elle jouera un rôle central dans le financement du développement industriel français. Le capitalisme national y prend ses quartiers, avec sa hiérarchie, ses codes, ses rituels : une arène feutrée, mais stratégique.

Palais Brongniart – Gallica/BNF

Au XXe siècle, l’histoire s’accélère. L’informatisation des ordres, la mondialisation des flux et l’essor des marchés dérivés transforment la Bourse en réseau planétaire. Aujourd’hui, plus besoin de corbeille ni de cris : tout se joue en quelques nanosecondes, via des algorithmes qui analysent les tendances plus vite (et potentiellement plus efficacement aussi) que les humains eux-mêmes.

Mais sous la surface numérique, le principe de base reste inchangé : échanger du capital contre de l’espérance de rendement.

Les quatre grands marchés de la Bourse

La Bourse n’est pas un monolithe. C’est un écosystème à plusieurs compartiments, chacun avec ses règles, ses instruments, ses risques.

1. Le marché des actions : posséder une part d’entreprise

C’est le plus connu. Acheter une action, c’est devenir copropriétaire d’une entreprise. En théorie, cela donne droit à un dividende (une part des bénéfices) et à un vote en assemblée générale. En pratique, c’est surtout une façon de parier sur la croissance future d’une société.

Les actions sont volatiles. Leur prix dépend des résultats de l’entreprise, mais aussi du climat économique, des annonces politiques, des humeurs du marché. Investir en actions, c’est prendre un risque pour espérer un gain supérieur à celui du livret A.

2. Le marché obligataire : prêter à l’État ou aux entreprises

Moins spectaculaire, mais tout aussi essentiel : le marché des obligations. Ici, on ne devient pas propriétaire, on devient créancier. Acheter une obligation, c’est prêter de l’argent à une entreprise ou un État, en échange d’un coupon fixe (intérêt) et d’un remboursement à terme.

Les obligations sont réputées plus stables que les actions, surtout lorsqu’elles sont émises par des entités solvables (l’Allemagne, par exemple, ou de grandes entreprises cotées). Elles sont un pilier des portefeuilles prudents.

3. Le marché des devises (Forex) : l’arène des monnaies

Moins visible du grand public, le Foreign Exchange Market (ou Forex) est pourtant le plus grand marché financier du monde. Chaque jour, ce sont plus de 6 000 milliards de dollars1 qui s’y échangent. Le but : convertir des monnaies, spéculer sur leur évolution ou se couvrir contre les fluctuations.

Les États, les multinationales et les fonds spéculatifs y opèrent en continu. C’est un marché nerveux, rapide, où les crises géopolitiques comme les décisions de banques centrales peuvent faire basculer les équilibres en quelques heures.

4. Le marché des matières premières : pétrole, or, blé et compagnie

Dernier pilier : le marché des matières premières (ou commodities à l’international). On y échange du pétrole brut, des céréales, du gaz naturel… et des métaux précieux (or, argent, platine, etc.). Ces marchés servent à stabiliser les prix pour les producteurs et les consommateurs, mais aussi à spéculer.

Un trader new-yorkais peut acheter du cuivre pour livraison au Chili, sans jamais voir le métal. Tout se passe par contrats, options, promesses. Derrière la spéculation, un rôle économique majeur : permettre aux économies modernes de sécuriser leur approvisionnement.

Qui anime les marchés ? Petits porteurs, géants mondiaux et machines invisibles

Quand on parle de « marché boursier », on imagine encore souvent une vaste salle en ébullition avec beaucoup de gens qui crient et s’agitent. Aujourd’hui, ce sont surtout des machines qui passent les ordres, à grande vitesse, et sans état d’âme. Pourtant, derrière cette façade technologique, la Bourse reste un lieu de confrontation d’acteurs aux profils très divers.

Les grandes places financières : où bat le cœur du capitalisme

Certaines places boursières sont devenues des emblèmes du capitalisme mondial :

- Le New York Stock Exchange (NYSE), sur Wall Street, est la plus grande bourse du monde en capitalisation, avec des géants comme Apple, ExxonMobil ou JPMorgan.

- Le NASDAQ, tout proche, est spécialisé dans la tech. C’est là que sont cotées les entreprises Google, Amazon, Nvidia ou Tesla.

- Euronext, fruit du regroupement des places de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne, est le principal opérateur en Europe continentale.

- La Bourse de Londres (LSE), malgré le Brexit, reste un acteur majeur.

- Tokyo Stock Exchange (TSE), au Japon, est la plus importante en Asie. Mais d’autres hubs comme Shanghai, Hong Kong ou Bombay prennent une importance croissante.

Ces places n’ont pas qu’un rôle symbolique : elles structurent la liquidité mondiale. Elles sont les carrefours où se croisent l’épargne, le crédit, l’innovation, le capital-risque… et les plans retraite !

Les investisseurs : des profils très différents

Dans la jungle boursière, on trouve :

- Les investisseurs particuliers, qui achètent quelques actions via une application ou leur banque en ligne.

- Les institutionnels : compagnies d’assurance, fonds de pension, mutuelles, gestionnaires d’actifs. Ce sont eux qui font bouger les cours.

- Les traders, souvent au sein de banques d’investissement, qui interviennent pour le compte de clients ou pour leur propre compte.

- Les fonds spéculatifs (hedge funds), qui misent sur les mouvements de marché à très court terme, souvent avec des effets de levier massifs.

- Les États eux-mêmes, via leurs banques centrales ou des fonds souverains.

Et de plus en plus : les algorithmes, ces programmes capables d’acheter et de vendre en une fraction de seconde selon des modèles prédictifs. Sur certains marchés, plus de 70 % des transactions sont automatisées.

Les régulateurs : gardiens d’un jeu parfois biaisé

Les marchés ne sont pas une zone de non-droit. Des régulateurs veillent au grain :

- En France, l’Autorité des marchés financiers (AMF) contrôle les opérations et sanctionne les abus de marché.

- Aux États-Unis, c’est la SEC (Securities and Exchange Commission).

- Chaque grande place a son autorité, mais toutes coopèrent.

Leur mission : assurer la transparence, éviter les délits d’initiés, encadrer les introductions en bourse, et garantir un minimum de confiance. Car sans confiance, il n’y a pas de Bourse possible.

Où investir en Bourse ? Stratégies, outils et garde-fous

Entrer en Bourse n’est plus réservé aux initiés. Depuis l’émergence des plateformes en ligne, tout épargnant peut acheter une part de Microsoft ou de LVMH depuis son canapé. Mais encore faut-il savoir où et comment investir.

Actions : le cœur du risque, mais aussi du rendement

Investir en actions reste le moyen le plus direct de participer à la croissance économique. On peut choisir :

- Des actions individuelles, en analysant les entreprises.

- Des fonds gérés activement, confiés à des professionnels qui composent un portefeuille.

- Des ETF (Exchange-Traded Funds), ou fonds indiciels, qui répliquent un indice comme le CAC 40 ou le S&P 500, avec des frais réduits.

Obligations : la stabilité dans la tempête

Les obligations sont plus prudentes. Elles rapportent moins, mais offrent des revenus réguliers. Certains les combinent avec des actions pour équilibrer leur portefeuille selon leur profil de risque.

En France, un particulier peut investir en obligations soit en achetant directement des titres via un compte-titres ou un PEA (s’ils sont éligibles), soit plus simplement en passant par des fonds obligataires ou des ETF disponibles sur les plateformes d’investissement.

Fonds, SCPI, produits dérivés : une galaxie d’outils

On peut aussi investir :

- Dans l’immobilier coté (via des SCPI ou foncières cotées).

- Dans les produits dérivés (options, futures).

- Par le biais d’un PEA (Plan d’Épargne en Actions) ou d’une assurance-vie, avec une fiscalité avantageuse.

L’essentiel reste la diversification2. Miser sur plusieurs secteurs, plusieurs zones géographiques, plusieurs classes d’actifs permet d’amortir les chocs et de saisir les opportunités.

Une nouvelle génération d’investisseurs ?

Depuis 2020, une vague de nouveaux investisseurs est entrée en Bourse. Plus jeunes, plus connectés, parfois plus téméraires. Reddit, YouTube, Twitter et TikTok sont devenus des lieux de conseil (et malheureusement aussi de désinformation).

D’un côté, c’est un renouveau salutaire. De l’autre, cela pose la question de l’éducation financière. Car la Bourse n’est pas un casino, c’est un lieu où se joue l’allocation du capital, et donc l’avenir économique d’un pays.

Pourquoi la Bourse est-elle au cœur du système économique mondial ?

On a parfois tendance à voir la Bourse comme un monde parallèle : des chiffres qui clignotent, des acronymes obscurs, des spéculateurs sans attache. Mais elle est en réalité au cœur du fonctionnement de nos économies. Pas de Bourse, pas de financement à grande échelle. Pas de financement, pas d’innovation. Pas d’innovation, pas de croissance.

Un baromètre économique capricieux mais révélateur

Les marchés financiers ne sont pas des oracles, mais ils traduisent en temps réel l’humeur de l’économie mondiale. Un indice qui grimpe signale de l’optimisme sur l’avenir des entreprises ; un marché qui décroche traduit des craintes (inflation, crise géopolitique, taux d’intérêt). En ce sens, la Bourse est un thermomètre, certes nerveux, mais souvent lucide.

Elle reflète aussi les grandes transitions économiques : numérique, énergétique, démographique. Elle intègre, parfois trop vite, parfois trop tard, les bouleversements à venir.

La Bourse finance l’économie réelle

Derrière les mouvements de cours, il y a du concret. Lorsqu’une entreprise lève des fonds en Bourse, elle peut investir, embaucher, développer de nouveaux produits. Les fonds récoltés servent à alimenter le tissu économique, à condition bien sûr que le capital soit bien alloué.

Mais cette logique a ses dérives : obsession du court terme, pression sur les dividendes, rachats d’actions pour satisfaire les actionnaires au détriment de l’investissement de long terme. C’est le paradoxe du capitalisme boursier : la Bourse peut financer l’avenir ou l’entraver, selon la manière dont elle est utilisée.

Un miroir de la société (et de ses excès)

La Bourse est aussi un révélateur des inégalités et des tensions sociales. L’explosion des valeurs technologiques, les bulles spéculatives sur les cryptos ou les actions « mèmes », les scandales financiers : tout cela raconte quelque chose de notre rapport à l’argent, au risque, à la confiance.

Et cela rappelle une chose essentielle : les marchés ne sont pas faits que de chiffres. Ils sont faits de psychologie, de croyances collectives, de récits partagés. D’où leur fragilité et leur puissance.

Ce qu’il faut retenir

- La Bourse est née au Moyen Âge, mais a pris sa forme moderne avec la Compagnie néerlandaise des Indes orientales en 1602, à Amsterdam.

- Il existe quatre grands marchés boursiers : actions, obligations, devises (Forex) et matières premières, chacun avec ses règles, ses risques et ses opportunités.

- Les grandes places mondiales comme le NYSE, le NASDAQ ou Euronext concentrent les échanges et structurent les flux financiers planétaires.

- Investir en Bourse demande une stratégie : diversification, compréhension des produits (actions, ETF, obligations…) et conscience des risques.

- La Bourse est un levier central de l’économie, mais aussi un reflet de nos choix collectifs, entre financement de l’innovation et emballements spéculatifs.

Bibliographie

1 BIS Data Portal, Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and Over-the-counter (OTC) derivatives markets

2 Veracash, Diversifiez et sécurisez votre patrimoine grâce à l’or

Multi-entrepreneur, auteur et consultant depuis plus de vingt-cinq ans dans le domaine de la communication stratégique, il a plusieurs fois travaillé pour le compte d'entreprises financières dont il décrypte aujourd'hui les coulisses et les mécanismes économiques de base à l'intention du plus grand nombre.