- Accueil

- Cours de l’or

- Historique du cours de l’or, du 20e siècle aux années 2000

- D’où vient la réserve d’or de la France ?

D’où vient la réserve d'or de la France ?

Dans un monde où les monnaies sont devenues immatérielles, indexées sur la dette et pilotées par la politique des banques centrales, l’or reste un actif tangible et universel qui traverse les époques. Symbole de richesse, pilier de souveraineté, il trône toujours au cœur des réserves stratégiques de nombreux pays. Et la France, discrètement mais fermement, continue d’en détenir plusieurs milliers de tonnes.

Où se trouve la réserve d’or de la France ?

On imagine souvent que les réserves d’or d’un pays sont dispersées dans des coffres ultra-secrets à l’étranger. C’est partiellement vrai. Mais pour la France, la réponse est à la fois plus simple et plus étonnante, car la majorité de son or est stockée… en plein cœur de Paris.

La Souterraine

C’est au sous-sol de la Banque de France, rue de la Vrillière dans le 1er arrondissement, que se trouve La Souterraine : un gigantesque coffre-fort creusé sous le bâtiment historique, à plus de 27 mètres de profondeur.

Véritable cathédrale de béton et d’acier, invisible aux passants, la salle est conçue pour résister à peu près à n’importe quoi. Sur une surface équivalente à un terrain de football (11 000 m²), s’élève une forêt de 658 piliers massifs capables de soutenir chacun plus de 400 tonnes. Au-dessus, 6 mètres 50 de béton armé forment une dalle impénétrable, elle-même protégée par la roche et une nappe phréatique naturelle. Quant à l’accès, il relève carrément de l’architecture militaire : une porte blindée de 8 tonnes, associée à un bloc mobile de 17 tonnes, verrouille l’entrée en s’insérant dans une tourelle rotative faite de béton et d’acier. Ce mécanisme, pesant 130 tonnes à lui seul, agit comme un verrou gigantesque, dont l’ouverture nécessite autant d’autorisation que de mécanique.

Cet espace ultra-protégé abrite aujourd’hui près de 90 % du stock d’or national, soit environ 2 200 tonnes de métal précieux selon les chiffres les plus récents.

Un symbole de souveraineté

Mais la Souterraine n’est pas seulement un lieu de stockage : c’est un symbole. Peu accessible, jalousement gardé, il incarne la souveraineté monétaire de la France. Chaque lingot y est soigneusement numéroté, rangé, identifié et régulièrement audité.

Le reste des réserves est conservé à l’étranger, notamment auprès de la Banque des règlements internationaux (BRI) en Suisse, de la Banque d’Angleterre à Londres, ou encore de la Réserve fédérale à New York, bien que la tendance depuis les années 2000 soit au rapatriement progressif des stocks sur le sol français.

Ce choix de maintenir une grande partie de la réserve d’or à Paris n’est pas anodin : il reflète une volonté claire de contrôle, d’indépendance et de capacité à agir en cas de crise systémique. Il n’est pas question ici de spéculation ou de rendement. Il s’agit d’un socle patrimonial d’État, conservé précisément parce qu’il ne dépend ni des marchés, ni des taux, ni des promesses.

Quelle est la valeur de la réserve d’or de la France ?

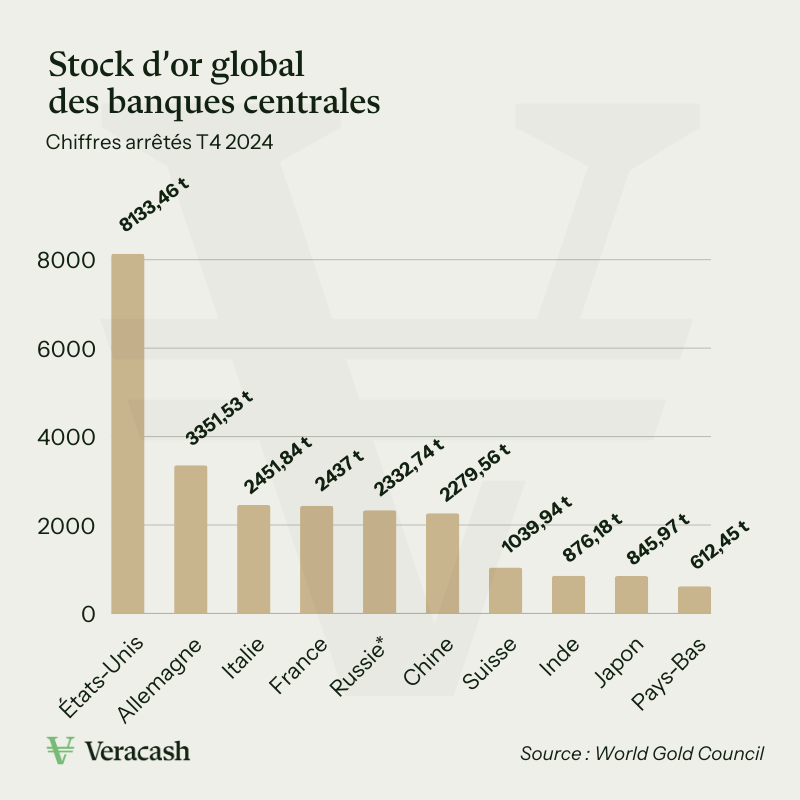

En volume, la France possède au total 2436 tonnes d’or, ce qui en fait le quatrième stock officiel au monde, derrière les États-Unis, l’Allemagne et l’Italie (sans compter le FMI qui dispose lui aussi d’une réserve d’or d’environ 2814 tonnes). Avec un cours de l’or à 92 000 euros le kilo à la mi-juillet 2025, cela représente plus de 224 milliards d’euros de métal précieux.

Une quantité qui varie peu

Depuis plus de quinze ans, le stock d’or français reste rigoureusement stable. Aucun lingot n’a été acheté, aucun n’a été cédé. La Banque de France applique une politique de conservation stricte, fondée sur une vision de long terme : l’or n’est ni un actif spéculatif, ni une monnaie dormante, mais un socle patrimonial.

Si la réserve ne bouge pas en volume, elle n’en reste pas moins vivante sur le plan comptable. L’or est régulièrement revalorisé en fonction du cours de marché, ce qui permet d’ajuster la valeur inscrite au bilan sans modifier le volume physique détenu.

Par ailleurs, la Banque poursuit un travail discret mais constant de modernisation : fonte des lingots non standardisés, vérification d’authenticité, mise à jour des inventaires. Cette gestion active, sans mouvement de stock, témoigne d’une logique de stabilité assumée : préserver la souveraineté monétaire sans céder à la tentation de l’opportunisme de marché.

Cet or pourrait-il servir à désendetter la France ?

La tentation peut sembler logique : pourquoi ne pas vendre une partie des réserves d’or pour réduire la dette publique ? En théorie, rien ne l’interdit. En pratique, cette idée relève davantage de la solution de court terme que d’une stratégie de souveraineté. En 2004, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Économie, décide de vendre “500 à 600” tonnes d’or pour améliorer les finances de l’État. Un choix discutable qu’on continue aujourd’hui de reprocher à celui qui deviendra plus tard Président de la République.

L’or détenu par la Banque de France n’appartient pas directement à l’État : il figure à l’actif du bilan de la banque centrale, qui agit dans le cadre de l’Eurosystème. Sa vente nécessiterait une décision politique majeure, assortie de l’accord des institutions européennes.

Surtout, céder cet or reviendrait à sacrifier un actif solide, non soumis aux marchés, en échange de monnaies fiduciaires ou de dettes qui, elles, fluctuent. L’or joue le rôle de garantie silencieuse : il est là pour rassurer les créanciers, non pour combler ponctuellement un déficit. Le conserver, c’est préserver un levier stratégique dans un monde incertain.

D’où vient l’or de la France ?

L’histoire de l’or de la Banque de France est un véritable condensé de géopolitique, de stratégie monétaire et de mémoire collective. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la réserve d’or française n’est pas le fruit d’un seul événement, mais d’une accumulation progressive, marquée par des moments-clés.

Un héritage lointain : du trésor royal à la Banque de France

L’histoire de l’or français remonte bien avant l’époque moderne. Sous l’Ancien Régime, les rois de France disposaient de trésors personnels et royaux, issus de la fiscalité féodale, des guerres, des alliances diplomatiques ou des dîmes ecclésiastiques. Toutefois, ces accumulations étaient irrégulières, instables, souvent pillées ou dilapidées selon les besoins militaires ou les aléas du pouvoir. Elles ne constituaient pas une réserve monétaire nationale, mais plutôt un levier politique ou guerrier.

Il faut attendre la Révolution, puis surtout la création de la Banque de France en 1800, pour voir naître une volonté institutionnelle d’accumuler, protéger et comptabiliser un stock d’or structuré. Et c’est au XIXe siècle, avec l’essor du commerce mondial et l’apparition de monnaies nationales stables, que l’or devient une réserve de souveraineté économique.

L’étalon-or et la constitution des premières grandes réserves (1850–1914)

À partir de 1850, dans le cadre du système de l’étalon-or, la Banque de France joue un rôle moteur dans l’accumulation d’or monétaire. Sa mission est claire : garantir la convertibilité du franc en or à tout moment, ce qui suppose de détenir une réserve significative en métal physique.

Entre 1850 et 1914, la France parvient à constituer un stock supérieur à 1 000 tonnes, grâce à :

- des excédents commerciaux avec des pays européens, la Russie et le Proche-Orient ;

- des achats massifs d’or sur les marchés internationaux (Londres, Anvers, New York) par l’intermédiaire de la Banque de France ;

- des importations indirectes depuis les colonies (Afrique de l’Ouest, Indochine), parfois sous forme de métaux précieux extraits localement ;

- des échanges interbancaires entre grandes puissances monétaires de l’époque.

La Banque de France développe alors une politique de conservation sur le territoire national, notamment dans ses coffres historiques à Paris, refusant de s’aligner sur le modèle britannique qui répartissait largement ses réserves à l’étranger.

Les réparations de guerre : des tonnes d’or venues d’Allemagne

Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles impose à l’Allemagne le paiement de réparations colossales aux puissances victorieuses (environ 20 milliards de marks). Une partie de ces paiements s’effectue en or, parfois sous forme de lingots, parfois sous forme de titres convertibles. La France bénéficie d’un transfert équivalent à 54 % de ces indemnités de guerre, soit 10,7 milliards de marks-or dans les années 1920.

Cette manne contribue à renforcer les réserves d’or nationales, et à soutenir la crédibilité du franc dans une période de forte instabilité monétaire. En 1932, malgré la crise, la Banque de France conserve encore près de 2 300 tonnes d’or, ce qui en fait le deuxième plus gros détenteur mondial, juste derrière les États-Unis et devant le Royaume-Uni.

1939–1940 : la campagne d’épargne-or

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement Daladier, inquiet de l’avancée allemande et du manque de liquidité de l’État, lance une grande campagne d’épargne-or. Le slogan : « L’or est le nerf de la guerre ». L’État appelle les Français à déposer leurs bijoux, pièces, lingots ou objets en or, au nom de la défense nationale.

Cette campagne, très médiatisée, recueille un franc succès : on estime que plusieurs dizaines de tonnes d’or sont collectées auprès des particuliers. Un volume modeste en valeur absolue, mais symboliquement puissant. Il s’agit alors autant d’un acte patriotique que d’un appel à la solidarité monétaire.

Une partie de cet or sera évacuée dès 1940 vers des zones sûres : la Martinique, l’Afrique de l’Ouest, le Canada, et surtout les États-Unis, dans les coffres de la Fed de New York, afin d’échapper à la saisie par les forces allemandes.

L’après-guerre : entre rapatriements, prudence et souveraineté

À la Libération, la Banque de France rapatrie progressivement les réserves dispersées durant le conflit. Le stock global reste élevé, autour de 2 500 tonnes, mais la répartition géographique change : une part non négligeable est conservée à l’étranger pour faciliter les règlements internationaux.

Dans les années 1950 et 1960, la France accumule encore de l’or grâce à ses excédents commerciaux, et surtout grâce à une politique audacieuse menée par le général de Gaulle : convertir les dollars américains excédentaires (issus du plan Marshall et du commerce) en or auprès de la Réserve fédérale. Cette stratégie, inspirée par ses conseillers économiques, visait à dénoncer le privilège exorbitant du dollar.

Le stock français dépasse alors les 3 000 tonnes, avant d’être légèrement réduit dans les années 1970 après la fin de la convertibilité du dollar, puis stabilisé.

La vente Sarkozy : cession stratégique ou erreur historique ?

On l’a évoqué plus haut, entre 2004 et 2009, sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Économie, la Banque de France vend environ 500 tonnes d’or, à un prix moyen de 500 dollars l’once. L’objectif affiché était de diversifier les actifs de réserve en augmentant la part d’obligations d’État ou d’actifs en devises.

Cette décision, encore débattue aujourd’hui, a été prise dans un contexte où l’or n’avait pas encore retrouvé le prestige qu’il regagnera après la crise de 2008. Elle a permis à l’État de réduire une partie de sa dette, mais au prix d’un manque à gagner estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros si l’on considère le cours actuel.

Depuis, le discours a changé : la Banque de France n’a procédé à aucune nouvelle vente, et réaffirme régulièrement l’importance de ses réserves d’or comme pilier de la souveraineté financière.

À quoi sert la réserve d’or de la France ?

La question revient souvent : pourquoi conserver des milliers de tonnes d’or dans une économie moderne, où l’argent est numérique et la politique monétaire ultra-active ? La réponse est à la fois économique, politique… et psychologique.

Un actif refuge qui rassure

En France, comme dans la plupart des pays du monde, l’or ne sert plus à soutenir la monnaie nationale ou à garantir une convertibilité directe. Depuis la fin de l’étalon-or et l’introduction de l’euro, la Banque de France n’utilise plus l’or comme levier d’intervention. Pourtant, elle continue de le conserver précieusement. Pourquoi ?

Parce que l’or physique, en tant qu’actif tangible, non corrélé aux marchés financiers, reste une réserve stratégique de premier plan. En cas de crise monétaire majeure, de rupture des échanges, ou de perte de confiance dans les devises, il constitue un filet de sécurité sans équivalent. Il peut être utilisé pour garantir des emprunts, rassurer les partenaires internationaux, ou stabiliser un système bancaire.

Un socle qui représente la stabilité de l’État

La Banque de France elle-même insiste régulièrement sur ce point : l’or est « un actif de long terme », dont la valeur est universellement reconnue, et qui traverse les crises sans s’effondrer. Parce qu’il ne doit sa valeur à personne. En 2023, l’institution a même modernisé son système de comptabilisation, tout en poursuivant des opérations d’analyse, de fonte et de reconditionnement des lingots pour en standardiser la qualité.

Plus symboliquement, l’or incarne une forme de continuité historique. Il rassure. Il matérialise l’idée de souveraineté. Et s’il est conservé avec autant de soin à Paris, dans La Souterraine, c’est bien parce qu’il reste, malgré tout, un socle que l’on n’ose pas toucher.